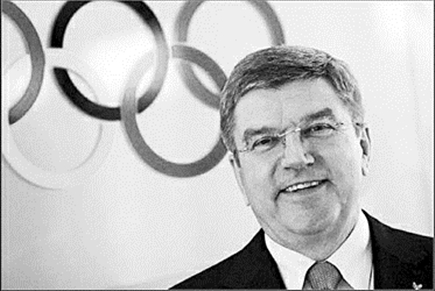

巴赫:从奥运冠军到国际奥委会主席(附照片)

2014-02-28

左图:巴赫成为奥林匹克大家庭的掌门人

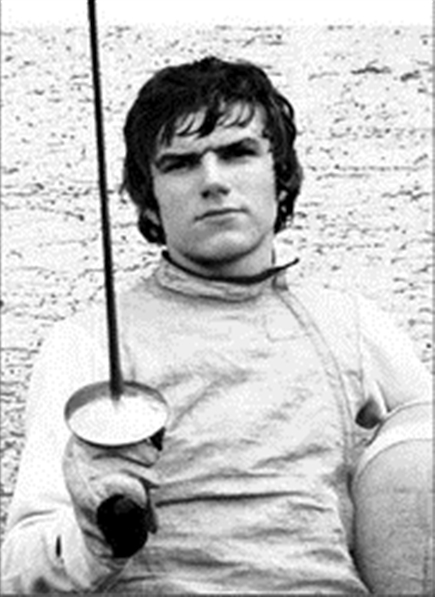

右图:巴赫年轻时是德国国家队一名击剑队员

3月22日,取名为“幸福之门”的2014年南京青年奥林匹克运动会火炬在南京亮相,火种将于4月底在希腊雅典的大理石体育场采集。8月16日,奥林匹克圣火将在南京点燃。

青奥会是一项专为年轻人设立的体育赛事,4年一届,南京青奥会是第二届。还在主场馆、青奥村建设之际,刚刚履新的国际奥委会主席巴赫便来到这里,对各项准备工作赞不绝口。“把中国作为我当选主席后最早出访目的地之一,是因为中国在国际奥林匹克运动发展进程中扮演了十分重要的角色。”

事实上,从2001年时任国际奥林匹克委员会主席雅克·罗格提出了举办青奥会的设想起,作为罗格左膀右臂的巴赫便是积极的推动者、实行者。青奥会是罗格12年主席生涯的最大亮点之一,也是时任副主席巴赫得以获得罗格力挺成功接班的砝码。

在国际奥委会历史上,巴赫是第9位“国王”—2013年9月10日,国际奥委会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的第125次全会上,托马斯·巴赫在6个候选人之间的激烈竞选中最终胜出,当选为新一任国际奥委会主席。

—编者

“平凡先生”任职十二年功成身退

众所周知,国际奥委会是当今世界最有影响的体育组织,而该组织的主席则是主持国际奥委会全部活动的法定代表人。要了解巴赫当选国际奥委会主席的过程,还得简单回顾一下其前任、被称为“平凡先生”的罗格的若干任职经历。

2001年,罗格在莫斯科接替萨马兰奇出任国际奥委会主席时,面临的形势可谓繁荣之下存隐忧。虽然奥林匹克运动进入了前所未有的中兴时代。但已出现过度商业化、规模过大、成本过高的“巨人症”,竞赛腐败,球场暴力,官员受贿,运动员铤而走险使用兴奋剂。这些问题的解决,都已成为罗格必须面临的重大挑战。

罗格任职之后,发扬他当整形外科医生时的严谨作风,在清除奢靡之风的同时,采取铁腕手段打击兴奋剂和官员腐败;提高运动员在国际奥委会中的代表性;在对奥运进行“瘦身”时,让项目设置更加适应时代要求,同时缓解了主办城市的经济压力。

在罗格的提议下,青年奥运会应运而生,橄榄球和高尔夫球也将重新回到(2016年)奥运赛场。在被誉为历史上最佳奥运会之一的伦敦奥运会上,女子拳击入选正式比赛项目显然也是他的成就之一。

罗格历时12年的治理取得明显成效,人们看到了一个更合理、更具活力和更加纯洁的奥林匹克大家庭。当他走下体育界最高权力宝座时,留下的是一个名誉得到恢复的、财力雄厚的国际奥委会。尽管这位书生气十足、说话轻柔、举止文雅的比利时人始终保持谦逊姿态,但许多奥林匹克观察家都认为,国际奥委会在罗格手中虽谈不上有大跨度的发展,其艰苦守业仍功不可没,他已将其“平凡先生”的形象深深印在奥林匹克运动的历史上并产生深远的影响。

2013年春,在其第二届任期还剩半年时,即将度过71岁生日的罗格就宣布届满后将不再谋求连任。于是,物色罗格接班人的工作就被提上国际奥委会的议事日程,而包括巴赫在内的一批体坛精英人物也正是在这一背景下进入继任主席候选人的行列。

从击剑奥运冠军到经济法学博士

巴赫1953年12月29日出生于德国中部城市维尔茨堡。他的父母当时经营纺织品商店并且提供改衣服务,父亲安德列亚斯有严重的心肌炎,这或许和他二战期间曾经在苏联的经历有关。从巴赫记事时开始,父亲的床边就放着氧气瓶,最终他在巴赫15岁时离开了人世。巴赫的母亲玛丽亚则活到85岁,看到了巴赫后来在体育方面的成就。

巴赫从小就被父母教育要独立,小时候他不愿意去幼儿园,觉得在那儿的日子过于无聊,父母尊重儿子的决定,巴赫是在家中玩了几年后直接上的小学。

幼年时代巴赫就活泼好动,并显露出运动天赋。他喜欢参加跑步、跳跃,还和大部分德国男孩一样喜欢足球,是一员左脚将,此外他还热衷于网球。

巴赫从事击剑运动带有某种偶然性。他的教练埃米尔·贝克是一位声望极高的击剑教练,他开在巴赫家乡的击剑学校培养出多名世界级名将。有一次,贝克到巴赫就读的中学选“苗子”,因为巴赫学习用功,体育成绩又突出,老师就推荐了他。这样一来,巴赫就成为贝克教练的入室弟子。

击剑是从古代剑术决斗中发展起来的一项体育项目,它结合优雅的动作和灵活的战术,要求运动员精神高度集中、身体具有良好的协调性,从而做出敏捷的反应和有效的动作,而巴赫身材匀称,体格健壮,脑子灵,反应快,确实是一个练击剑的人才。

在名师指导下,领悟力极强且训练刻苦的巴赫击剑技能飞速提高。虽然他个子不算太高,但他发挥快速移动的优势,总是能在防守的时候就已经为反击做好准备,并突然完成令对手猝不及防的致命一击。几年之后,巴赫就从同他一起接受训练的运动员中脱颖而出,在全国青年击剑比赛中名列前茅。由此,他又从地方队上升至国家队,接受更为科学、系统和严格的训练,剑术水平及比赛成绩也迅速提高到新的层次。

1976年,第21届奥运会在加拿大蒙特利尔举行,运动成绩突出的巴赫有幸作为国家击剑队队员,入选德国(当时称为联邦德国)代表团花剑队成员名单。时年23岁的巴赫不负众望,与队友团结互助,协同作战,凭借出色的发挥,从预赛、半决赛到决赛,一路过关斩将,一举夺得奥运会男子花剑团体冠军。一年之后,巴赫来到阿根廷首都布宜诺斯艾利斯参加击剑世锦赛,又成为世锦赛冠军。后来,他还曾荣获欧洲锦标赛的花剑团体冠军以及多个国内奖项。

早在中学时代,巴赫就对政治和法律感兴趣,不过,他的父母告诫儿子不得涉足政坛。因此,退役之后,巴赫上大学学习经济和法律,通过历时数年的刻苦攻读,他顺利完成学业,获得经济法学博士学位。巴赫还是个语言天才,除了母语德语之外,他还通晓英语、法语和西班牙语,这为他日后竞争国际奥委会主席职位增添了重要筹码。

走出大学校门后,巴赫凭借深厚的法律知识功底取得律师资格,做过几年执业律师,后来又投身商界,曾在阿迪达斯的营销部门及另外数家公司任职,还曾担任过德国阿拉伯商业协会主席。

巴赫于1977年和克劳迪娅结婚,克劳迪娅是一位教师,两人没有生育孩子。

萨马兰奇是他的伯乐

巴赫从一名普通运动员成长为国际奥委会领导人的过程中,有一个人发挥过重要作用,这个人就是担任国际奥委会主席长达21年的西班牙人萨马兰奇。如果把巴赫比作体坛的“千里马”,那么萨马兰奇可谓帮助千里马奔腾驰骋的“伯乐”。正是在萨翁的力挺之下,年轻的巴赫在国际奥委会中的地位如同“芝麻开花—节节高”。

为了维护运动员的权益,国际奥委会于1981年在德国巴登国际奥林匹克代表大会上正式成立了运动员委员会。该委员会由来自不同国家、有着相当运动经历的14个成员组成。大会上,在各国运动员发表竞选演说时,一个年轻人的演讲才能引起了时任奥委会主席萨马兰奇的注意。这个年轻人在台上显得很自信,看上去非常放松,潇洒自如,讲话充满智慧,且富有教育意义。这个受到萨翁关注的小伙子,就是昔日的男子花剑奥运金牌得主和世界冠军、联邦德国运动员代表巴赫。当时不满28岁的巴赫刚刚完成第一次法律国家考试,但其沉着老练的表现,看上去就像是一位明星律师在慷慨陈词,给萨马兰奇留下很好的印象。结果,年轻的巴赫成为新成立的国际奥委会运动员委员会成员,萨马兰奇当时曾赞扬他说:“托马斯是我们国际奥委会中最好的委员之一。他的前途广阔。”

1982年,巴赫进入联邦德国奥委会。1991年,38岁的巴赫接替同胞道默,当选为国际奥委会委员。时任联邦德国奥委会主席的道默是巴赫在体育政治领域的教父级人物,他本有机会在巴赫之前成为担任国际奥委会主席的第一位德国人,但是因为他曾站在运动员的角度反对抵制莫斯科奥运会,最终让他失去西方世界的支持,在与萨马兰奇的竞争中败北。

自1991年正式进入国际奥委会领导层后,深受萨马兰奇青睐的巴赫很快就成为其得力助手。三年后,凭借自己的法律知识,巴赫被萨马兰奇任命为国际体育法院上诉法庭庭长,并且在1996年轻而易举地当选国际奥委会执委,成为第六位进入奥委会执委会的德国人。随后,他领导了多起兴奋剂案件的调查工作。

2000年,巴赫升任国际奥委会副主席。2004年8月他曾一度退出副主席位置,但仅仅时隔一年半,巴赫于2006年2月再度当选国际奥委会副主席。同年5月,德国奥委会与德国奥林匹克体育联合会合并,巴赫还被选为新成立的德国奥林匹克体育联合会名誉主席。

巴赫性格随和,为人友善。多年来他一直在奥林匹克界广交朋友,极少树敌,灿烂的笑容是他留给绝大多数人的印象。在国际奥委会委员中,他也有极好的口碑,在2010年加拿大温哥华举行的奥委会选举中,巴赫获得94票中的80票,第三次当选国际奥委会副主席。不过,尽管巴赫在国际奥委会长期身居高位,却并不张扬,大多数时候他都保持沉默,极少成为媒体关注的新闻人物。

巴赫与罗格的关系也处理得不错。自罗格主政国际奥委会后,巴赫一直尽心尽力充当其左膀右臂。在盐湖城冬奥会申办丑闻曝光之后,巴赫被罗格委任为新成立的改革委员会主管,并显示出出色的危机管理能力。在国际奥委会内,巴赫还长期主管项目委员会、体育与法律委员会、司法委员会等重要部门,并负责奥运会欧洲地区电视版权销售事宜,被国际奥委会高层认为是极富经营头脑的“财神”。2009年,任职奥委会主席8年的罗格想谋求连任,但内心里怕人气甚高的巴赫会成为他的对手。此时,自觉羽翼未丰的巴赫却表现得十分低调,他在这一年哥本哈根全会上继续选择居于幕后(只是他在会上的演讲足足超过规定时间13分钟,有人说这实际上是在“提醒”罗格,也是在为自己日后的崛起“造势”)。巴赫帮助罗格成功实现连任愿望的聪明做法当然会得到回报—换来罗格对于他日后竞选的大力支持。

六位“大腕”争夺“国王”宝座

在“掌舵”国际奥委会12年的比利时人罗格行将隐退的消息公布之后,谁将成为奥林匹克的新“国王”就引起了各方的高度关注。

这部悬念大片的主角共有六人,他们分别是德国的巴赫、新加坡的黄思绵、中国台北的吴经国、波多黎各的卡里翁、乌克兰的布勃卡、瑞士的奥斯瓦尔德。六名竞选者个个来头都很大。

对于本次国际奥委会主席的选举,身为国际奥委会副主席的巴赫可谓准备充分、志在必得。早在2013年5月初,巴赫便在法兰克福宣布自己将参加下一任主席的竞选,成为第一位公开宣布参选的国际奥委会委员,随即便开始了自己长达4个月的竞选活动。巴赫资历显赫,位高权重,能力出众,人脉广泛,一直被分析人士认为是六名竞争者中的头号热门人选。

在媒体看来,对巴赫威胁最大的是国际奥委会委员卡里翁和国际奥委会副主席黄思绵。其中,与巴赫同年的卡里翁既非运动员出身,也无运动项目的管理经验,且不是欧洲人,但这位来自波多黎各的银行家在经济方面拥有雄厚的竞争资本—他不光自己有钱,而且很会为国际奥委会赚钱。卡里翁长期担任国际奥委会财务委员会主席职务,商业能力超群,他曾经通过出售奥运会的电视转播权的谈判,帮助国际奥委会增加了数十亿美元的收入。卡里翁还有着极佳的口才。2013年7月初,国际奥委会召集六位竞选者在洛桑总部举行了一场内部演讲会,每人用时15分钟表达施政纲领,卡里翁是唯一没有使用PPT和讲稿的,但他的演讲给不少委员留下深刻印象,令其人气大涨。

现年64岁的黄思绵来自亚洲,他的优势在于管理能力突出,并且具有新加坡议会议员、驻匈牙利大使的从政经历。正是在黄思绵的领导运作下,新加坡于2010年成功举办了首届青年奥运会,而青奥会被罗格看作其12年主席生涯的最大亮点,这也为黄思绵加足印象分。

相比以上三人,国际奥委会执委、乌克兰奥委会主席布勃卡,国际奥委会委员、国际赛艇联合会主席奥斯瓦尔德和国际奥委会执委、国际拳击联盟主席吴经国的呼声稍逊。现年49岁的乌克兰人布勃卡有“撑竿跳高沙皇”的美誉,在六人中名气最大,不过,2008年才成为国际奥委会委员的他资历尚浅,圈内人士普遍认为,此次布勃卡参加竞选,只是佯攻国际奥委会主席大位,实际上志在国际田联主席一职。瑞士人奥斯瓦尔德也是资深国际奥委会委员,但已66岁,从年龄上来说,他不太适合这一职位,毕竟国际奥委会新当选的主席任期8年,可以连任一届,连任任期为4年,他如果当选,即使不连任也会到74岁。吴经国跟奥斯瓦尔德年龄相同、情况相仿,其最大的优势就是自1988年起一直担任国际奥委会委员,是六人中资历最老的。不过,因为同为亚洲人的黄思绵的存在,来自亚洲的选票将被分流,这对吴经国极为不利。

有惊无险,巴赫成功“登顶”

“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。”与过往相比,此番国际奥委会主席竞选候选人数量之多、各自背后的力量之强,以及竞选过程中所用手段之激烈,都是奥林匹克历史上前所未有的。远的不说,只看过去的33年中,无论是萨马兰奇还是罗格当选时,都极少受到强力挑战。但本次不同,六名竞选者个个堪称“超级大腕”,整个竞选过程就是一场龙争虎斗。

候选人中呼声最高的巴赫就几度受到明枪暗箭的攻击。选举投票之前,他就因英国报纸重新披露的一部早年的德国电视纪录片受到指责。这部纪录片声称根据匿名举报,巴赫是由于在比赛中使用湿的手套干扰得分系统才获得1976年奥运会击剑比赛的冠军。还有人说他涉嫌向中东出售武器。巴赫的发言人此后回应道,“这些指责纯属无稽之谈”。德国奥委会也力挺巴赫并对指责进行了回击。而另一位候选人奥斯瓦尔德在选举前还因为在接受本国一家电台的采访中批评巴赫“不够干净、透明”而受到国际奥委会道德委员会的警告。

2013年9月10日,国际奥委会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的第125届全会上选举第九位掌门人。有超过一百名国际奥委会委员参与此次主席选举,除了6位候选人和他们所在国家在内的12名国际奥委会委员外,其他的国际奥委会委员都有资格参与投票。如果候选人在一轮中票数超过47票即可当选。

第一轮投票结束后,没有一位候选人得到超过半数的票数,但候选人中最年长的中国台北国际奥委会委员吴经国首轮票数最低出局。

在第二轮的投票中,巴赫就得到过半数的人的支持,他得到49票,其他候选人只有卡里翁得到两位数的投票(29票),另外三人的得票均为个位数。最终罗格宣布,德国人巴赫博士以高票当选新一届国际奥委会主席,他也是奥运史上首位曾经拿过奥运会金牌的国际奥委会主席。

分析人士指出,巴赫之所以能够成功接棒罗格,其实很容易理解,因为在六名候选人中,他是无可争议的综合能力和竞争力最强的一位。据报道,关于国际奥委会主席人选有一条半公开的准则,那就是最好是奥运选手出身。此外还有两条“潜规则”:一是主席一般从具有深厚体育传统的欧洲国家产生,二是还要看前任主席的意愿。可以说,这三个条件巴赫均能满足。巴赫本人的素质,以及他身后强大德国的支持,和他曾经坚持不懈地为体育、为奥林匹克工作的经历,都为他加分添彩,尤其重要的是,他深得上司赏识。在其进入国际奥委会高层的十多年里,巴赫一直为前主席萨马兰奇和罗格排忧解难。萨翁一直很欣赏他,罗格也对他赞不绝口,称其为“全球奥林匹克运动的一个重要支柱,他具备了一位国际奥委会主席所应具备的一切”。2013年5月罗格更是明确表示对巴赫的支持:“我相信,巴赫先生不会是唯一的候选人,但我想他是一个最合适的人选。”在这种种因素共同作用之下,巴赫的最终获胜便顺理成章。

在国际奥委会一百多年的历程中,在巴赫之前只产生过八位主席,除美国的布伦戴奇外,其他七人全部来自欧洲,巴赫也成为第八位来自欧洲的国际奥委会主席。显然,巴赫的当选使国际奥林匹克运动仍然维持了以欧洲为中心的格局。

值得一提的是,巴赫在国际奥委会内素以“亲华”著称。多年来巴赫一直对于中国体育给予非常大的支持,特别是在2008年北京奥运会期间,巴赫多次在西方媒体面前赞扬北京奥运会的出色工作。2008年年初的奥运火炬传递过程中,在法国巴黎和英国伦敦都受到不少阻挠,不少西方媒体都希望听到巴赫对北京进行批评,然而巴赫多次在德国媒体面前予以反击。2008年8月8日,为表明支持立场,他还曾飞赴北京参加了北京奥运会最后一天的火炬传递。北京奥运会闭幕时,巴赫更是不吝赞美之词,称赞北京奥运会是一届“出色的奥运会”,它具有“绝对世界级的场馆”、天衣无缝的赛会组织工作和创纪录的电视转播率,“让北京举办这届奥运会肯定是正确的选择”。此外,巴赫与中国的几位奥委会委员相处得也不错,特别是与香港籍委员霍震霆关系颇佳。2012年年底,霍震霆的儿子霍启刚与奥运冠军郭晶晶举办婚礼,巴赫在参加亚奥理事会的活动之后,特意改签机票,和夫人一起前往香港赴宴捧场。如果说参加一场婚礼是顾及霍震霆面子的话,巴赫甚至参加了郭晶晶从广州到香港的三场婚礼活动,真是给足了霍家人面子。

新“总指挥”任重道远难言轻松

国际奥委会主席换届选举尘埃落定,德国人巴赫如愿以偿地接过罗格的权杖,但迎接他的除了鲜花和掌声,还有客观存在的现实的困境和危机。面对一道道棘手难题,这位新主席可谓任重道远,未来八年的日子注定难言轻松。

首要的难题便是反兴奋剂与非法操控比赛。自从奥林匹克运动与商业化、职业化“联姻”,奥运会在经济效益、国际影响等方面大获成功,但职业化和商业化也给竞技体育带来兴奋剂、黑哨、假球等异化倾向。尽管国际奥委会打击态度坚决、处罚措施严厉,却始终未能根除这些体坛毒瘤,且有愈演愈烈之势,巴赫上任之后必须与时俱进,开创新的局面。

奥运会规模过大,举办成本过高,不仅给主办城市带来难以承受的负担,而且剥夺了大多数发展中国家城市举办奥运会的资格,这也是奥林匹克运动面临的一大挑战。因此,继续推进罗格大力推动却未能尽如人意的奥运瘦身计划,灵活控制奥运会规模是巴赫的又一要务。

此外,如何让体育比赛与社会进一步融合、将奥运精神继续传递给青少年,如何避开政治的干扰,保持奥运会的独立性和纯洁性,以及增加穆斯林世界的参与等等,也将考验国际奥委会这位新任掌门人的智慧和能力。而他的第一个“大考”就是组织好2014年2月在俄罗斯索契举行的冬奥会,他成功了。

回顾奥林匹克运动百余年历程,可以发现,其兴衰成败关键在于国际奥委会主席。对于奥委会主席职位的定位,巴赫将其比喻为“由不同委员演奏不同乐器的交响乐团的总指挥”,其主要职责就是“让所有演奏者的才能得到发挥,让所有委员的力量尽情释放”。已成为新一届“总指挥”的巴赫必须尽快把奥斯瓦尔德等“对手”团结到自己周围,承前启后,开拓进取,兑现其当选之初的承诺,努力平衡奥林匹克运动所有参与者的利益,“带领国际奥委会这个世界交响乐团走向和谐”。

< 上一篇

下一篇 >